つきあいでの美術部入部からアーティストへ

こんにちは。

まあ、僕とタムラくんは(栃木県内にある)同じ高校の同級生だったことが先日わかった訳だけど…(笑)。タムラくんは高校時代も美術部だったそうだけど、美術を勉強してみようっていうきっかけは何だったの?(横永匡史)

PEELER 「タムラサトルインタビュー」より

こんにちは。

まあ、僕とタムラくんは(栃木県内にある)同じ高校の同級生だったことが先日わかった訳だけど…(笑)。タムラくんは高校時代も美術部だったそうだけど、美術を勉強してみようっていうきっかけは何だったの?(横永匡史)

PEELER 「タムラサトルインタビュー」より

まず最初の週は、タムラサトルの「Standing Bears Go Back(Short Version)」と「Weight Sculptures」シリーズの数点が展示された。

何と言っても窓際に設置された「Standing Bears Go Back(Short Version)」が目につく。

HATに面した通りからもガラス越しに大きくクマが見えて、観る人に「アレは何だ!?」と思わせるインパクトがある。(横永匡史)

PEELER レビュー「週末芸術 Vol.01」より

タムラは一貫して創造と破壊という自然や人間、そして芸術に課された古典的テーマに、唐突な速度を導入することによって、創造のための破壊、あるいは破壊のための創造という運命をリセットする作品を制作し続けてきた。<100.0kg Man>もまた強制的吸引という破壊行為によって、逆説的に創造された映像彫刻である。その経緯におけるダブついた時間はスピーディにカットされることによって、苦痛や失敗は捨象され、笑いへと変換されてもいる。(山本和弘 担当学芸員)

「ピクチャー・イン・モーション De Luxe」展カタログより

直方体の形に組まれた金属パイプの機構がある。階段状に並べられた7本の蛍光灯と、下部に無造作に配された10個の白熱灯。どうやらこの機構は一つの巨大な回路らしい。シーソーのような金属棒が機構のまん中にあって、張り巡らされた金属線と対峙している。突如、唸るようなかすかなモーター音が聞こえた。ことの次第を固唾を飲んで見守っていると、水滴に飽和した獅子威しのように、シーソーがゆっくりと動きだす。最初下がっていた左側が弧を描き上昇すると、金属線に触れる。

途端に白い火花が派手に上がり、バチッと音が弾けた。(萬翔子)

PEELER レビュー タムラサトル個展「10の白熱灯と7本の蛍光灯のための接点」

より

タムラは観る者を思考停止に陥れる事で陳腐な意味づけを拒否する。純粋な創造行為を無理に解釈しても誤差を生むだけだ。アートは時にそれ以上でもそれ以下でもない。この作品、意味は0グラム。計り間違いのなきように。

『美術の窓』2005年6月号より

タムラサトルの作品では、題名は「あるもの」の「ある動き、状態」をただ指示するのみです。タムラは、「それはそれ以外のなにものでもない」というトートロジーの中に、意味の付着を禁じ、判断停止を促します。(畠中実 NTTインターコミュニケーション・センター学芸員)

『美術手帖』2004年1月号「痙攣の美=笑い」展より

タムラサトルの作品は笑える。笑えるものだが、危険である。親しみ易いモチーフの裏に、キネティック・アートとしての物理的危険性や、ビデオに映し出されるパフォーマンスの暴力性、モチーフを無為に空回りさせ意味性を消し去ろうとする無意味主義─いわば概念的テロリズム─が潜んでいる。その笑いは、作品が面白くて笑う、ユニークなので笑うということに止まらず、考えのやり場がないので笑うしかないといった、観る者の思考活動を無にするような性格を持つ。(深瀬鋭一郎・尾野田純衣)

タムラサトル個展「ALL VIDEO WORKS」展 解説より

ところが、今年3月のGALLERY IN THE BLUEの個展でも発表した[プラスチックモデルは粉々にくだける/2000年制作/ムービーフェスタ vol.1(studio BIG ART)他出展]を契機に、動物と動きの組み合せ以外でもモチーフ・素材が持つであろう意味・背景を奪うことができることに気付きました。具体的にそれは、迷いのないスイングであり瞬間に粉々に飛び散るパーツなのです。これらは、破壊という行為やそのプラモデルに張り付くもの(意味・背景)を痛快に剥ぎ取っているように思えたのです。(タムラサトル)

Column『アートウォーク通信vol.6』2002年8月20日より

観客は、その繰り返される一回性の動きの中で自問し始めるかもしれない。「だから何なんだ」「私は何を見ているのか」。

「だから・・・」と問いかけ「何を・・・」と考え始めるとき、既に無意識のうちにタムラの術策にはまりながら、意味を拒絶するがゆえに際立つ機械の「存在」に立ち会っていくことになる。(上神田 敬 担当学芸員)

「ニュー・メディア ニュー・フェイス02」展リーフレットより

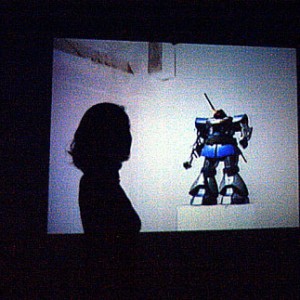

一方、タムラサトルのビデオ作品に[プラスチックモデルは粉々にくだける] というのがあるが、これがドラだったら、発狂するひともさぞかし多いだろう。正直、ガンダム(タムラの作品ではグフやドム)が破壊されることでも、かなり痛い痛い(タムラはその反応を拒否する★3)。(那須孝幸 芸術論)

『美術手帖』2002年8月号より

一方で、タムラサトルは、柴田同様、動物のかたちをした作品を多く生み出しているが、それらは電気で制御され、大きさ、スピード、騒々しさが際立ちいかにも暴力的である。彼は、音、大きさ、スピードを利用し、作品の持つ表面的な意味をそぎ落として、ものとして存在を浮かび上がらせている。(蜂谷充志)

『モノの芸術・メディアのアート』展カタログより

現代美術に意味を求める観客ならば腹を立てかねない作品だ。この蒸し暑い中、何でこんなものをじっと眺めていなければならないのか。でもわたし的には気に入った、このバカバカしさが。

発砲スチロールを素材とした張りぼての雪山は、だがチープな絵はがきに用いられる空撮の雪山のように、妙にリアルな質感を持っている。そこで意味を求める脳をなだめ、思考をゆるゆるに溶かしてから眺めてみる。実際にこんな光景があったら面白いだろうなぁ、そんな気分にもなる。親亀の上の子亀ではないけれど、親雪山の上で子雪山がまったりと登ったり降りたりしている。なんて平和な光景なんだろう…。

純粋意味のコンセプチュアル・アートにまで至った現代美術。思惟のために硬直した眉根をほぐすのもまた、タムラのような現代美術の作品でもある。(提髪明男)

『書道界』2001年9月号より

人間の意識が、未知のもの(まだ知られていないけれど、認識のこのままの延長上で、知られるものとなるはずのもの)ではなく、知りえないもの(このままの認識をいくら拡大しても、知られるものとはならないもの)に触れ、それが意識のなかに侵入をはたすとき、人間は笑うのだ、とバタイユはかんがえています。結果的に笑うかどうかは別として、“知りえないもの”に僕はとても興味があります。そして、その“知りえないもの”とは、多分に“狂気性”をはらんでいるように思うのです。(タムラサトル)

『すずかけの庭 栃木県県立美術館友の会会報』2001年10月15日 より

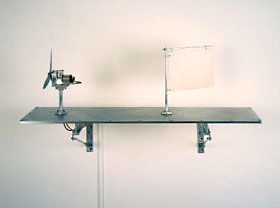

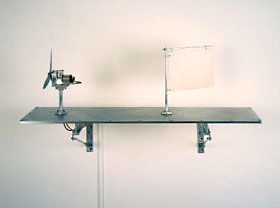

さらにタムラサトルの「風に吹かれる布1/7」は、プロペラに強くはためく布のプロジェクトマケットである。バルーンと同様、何らかの意味表象となるべき旗を、物そのものに帰そうとする。我々はこの凶暴で明るい作品の有り様と「旗」にまつわるイメージとの間で揺らめくのだ。それはまさにその布がはためきながら次第にほぐれ解体していくように。(天野一夫)

『第4回アート公募2000企画作家選出展』展評より

そして他の審査員の支持をえたタムラサトルの作品のような仕かけものを、私はアートとは評価しない。審査員賞の一角を奪われてしまったことも、今回の不振の結果であると受け止めている。(鷹見明彦 美術評論)

『第4回アート公募2000企画作家選出展』展評より

ものの「存在」についての問いを実験的に探究する彼の作品の前では、誰もが自由だ。そこにはコンセプチュアル・アート的な「意味」も、「これが、なぜ美術か」という問いも必要ない。「在る」ものを「在る」として受け入れさえすればいいのである。ただそこには自身が言うように「全てのものが意味づけされている社会で生きることの意味」という自己矛盾もつきまとうのだが、それもまた彼の自己完結する作品のように、在りながら「問う」ことに、存在意義が見出されるのであろう。(インタビュー・文/矢部智子)

『骰子』N-26より