](https://www.tamurasatoru.com/wp/wp-content/uploads/2020/07/twp04.jpg)

ニュー・メディア ニュー・フェイス02

NTTインターコミュニケーション・センター[ICC](東京)

2002.4.26 – 6.16

](https://www.tamurasatoru.com/wp/wp-content/uploads/2020/07/twp04.jpg)

Photo:高山幸三

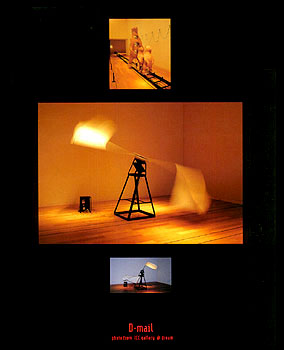

《Standing bears go back》は頭部から背部にある三つの三枚羽根のプロペラの推進力のみでレール上を後退する。 タムラの作品は、あるものの見方を提示しているだけなのです。それはそれでしかないと。このプロペラの推進力で後退するクマは、プロペラの推進力で後退するクマでしかないのです。そのプロペラにウレタン製のクマに、後から様々な意味が張り付きそうですが、クマ以外のなにものでもない説明的なクマの形態が、そしてそれが爆音とともにプロペラの推進力で後退するという全く脈絡のない組み合わせが、それらを許しません。なにものも入り込む余地のないものができた時、それは私にとって快心の作品となるでしょう。

《バタバタ音をたてる2枚の布》は、アルミの棒の先に取り付けられた二枚の生成りの布が、回転することで“バタバタ”音をたてる作品です。 この“バタバタ”音をたてる二枚の布は、“バタバタ”音をたてる二枚の布でしかないのです。その二枚の布やその形状に、後から様々な意味が張り付きそうですが、ちぎれるばかりに波打つ布と空気を打つ“バタバタ”という音が、それらを許しません。前にも進まず後ろにも退かず、ただそこに立ち尽くすようなものができた時、それは、私にとって快心の作品となるでしょう。(以下略)

以上は、出品作品に関する作家タムラサトル自身による解説である(作家から提供された作品資料および作家のホームページ参照:<http://www.lares.dti.ne.jp/~mm25/tamura/index.html>)。この解説によれば「タムラの作品」は、プロペラやクマや“バタバタ”音をたてる二枚の布などは、それ以外の何ものでもなく、「後から様々な意味」が張り付くことを許さないのだという。

彼は、例えば「後退するクマは後退するクマでしかない」という同語反復的に作品タイトルと作品の内容を一致させることで、後から意味の付着しない、ものの「存在」自体を呈示したいと主張しているのである。だが、注意しなければならないのは、作品は、作家の意図を離れて理解され、新しい解釈をほどこされることもあるということだ。字義的な、あるいは、概念的な意味付け、つまり、「クマがクマである」という同語反復だけでは作品の意味作用は閉じないのであり、それとは次元の異なる意味や解釈、あるいは、メタファーが生まれもする。それは、作品の全体性が孕む意味や表象の可能性である。

自作解説全体に響き渡る作家のこの「同語反復」によるレトリックは、ユーモラスであり、かつ、作品の見え方に影響する一種の罠であろう。このコメントが作品の重要な要素であると気付くと、タムラの作品は一種のコンセプチュアルな試みと見えてくるから不思議である。機械とコンセプト=情報が絡み合って、新しい見え方を提示してくるのだ。

1998年、現代美術製作所で私は作家に紹介された。すぐに彼は記録ヴィデオやファイルを持ってICCに現れたものだ。それから二年ほどして、私は彼のヴィデオ作品を見る機会があった。近年、国内外で上映され評価を高めつつある作品、《最終的に、洗濯機が燃える》《プラスチックモデルは粉々にくだける》(ともに2000年)である。この時、最近発表された、《バタバタ音をたてる2枚の布》(本展出品作、2000年)、《フルスゥインガー》(1994年)、《縦方向に回転する木の円盤その1》《同 その2》(ともに2000年)などの記録映像も見たのだが、ゴルフのアイアンや金属バットでプラ模型が次々に打ち砕かれ続けるミニマリスティックな強度や《フルスゥインガー》の素振りし続けるバッティング・マシンの異様なエネルギーにも新鮮な驚きと好ましさを感じたものである。これらの作品は、作家の嫌う別の解釈(暴力性や破壊衝動など)が付着しかねない面もある。 ヴィデオ作品は、タムラの機械作品とどのような関係を持つのだろうか。大学卒業前の追い出しコンパの夜に起きた偶発的な出来事をとらえた《最終的に、洗濯機が燃える》と《プラスチックモデルは粉々にくだける》は傾向が異なる。後者は、作家の機械作品における意味の付着を断つ試みに連なるものであるとすれば、前者は、一種の記録ヴィデオであり、出来事は、断片化され編集され、一つの物語に集約されていく。事実性という生活の全体性から切り抜いて作られた一つの出来事。「最終的に・・・燃える」という言葉に集約されているものは、この切り抜き作業を経た虚構性なのである。「結局、最終的には、洗濯機が燃えたのです。ただそれだけなのです」と作家は、例のコメントを付け加えるのだが、このとき図らずもそのトリックが露呈したと言って良い。作品は、多様な事実から編集された結果に過ぎないのだ。

この観点は、機械作品への理解を一歩進めるだろう。一定の所作を示す機械は、あくまで意図的に作られたものである。人の関心を引きやすい大きなワニやクマという動物のフィギィア、《Double Mountains》(2001年)における小さな山が大きな山を登山するという洒落もまた、その動きを構成するために意図的に製作された機械の人工性と虚構性に「諧謔」のヴェールをかぶせる。

一方で、《バタバタ音をたてる2枚の布》や《縦方向に回転する木の円盤》の作品は、クマやワニや山のような形体を用いた単純で親しみやすい意味付け(それが作品の魅力ではあったのだが)を取り払われ、より抽象的に機械の構造と直結し、彼の言う後からの意味の付着を拒んだ「存在感」に一歩近づいているように思われる。動物や登山といった隠喩を孕みやすい作品に比して、これらは、まさしく同語反復的な機械の動きしか呈示しない。それでしか表現できない、機械の無意識あるいは無意識の機械化とでも言うべき質を獲得しているのである。

クマの作品の推進力を生み出すプロペラに見られるようにタムラの作品は、大きな音を伴うことがある。そのことが、人の耳目を集め、時に笑いを誘いもしよう。あたかも、ローテクの機械であることの自己証明とでも言わんばかりである。

「圧倒的な存在感」を目指す作家にとって、機械の起動時に顕著なこのパフォーマンス的な出現は意図的なものと見ることもできよう。目論まれた動きを生み出す機械が必然的に伴う一回ごとのパフォーマンス。「キーン」「ゴトゴト」といった音とわずかな震動を前触れに始まる機械の表情に観客は引き込まれていく。仮に観者が、「クマが後退する」という観念を固定化し、先入観を植え付けられたとしても、目の前の物以外では表現できないリアルな機械の動きが、その表象から逃走、あるいは、暴走(それはいつ破綻しないとも限らないではないか)していくのだ。

観客は、その繰り返される一回性の動きの中で自問し始めるかもしれない。「だから何なんだ」「私は何を見ているのか」。

「だから・・・」と問いかけ「何を・・・」と考え始めるとき、既に無意識のうちにタムラの術策にはまりながら、意味を拒絶するがゆえに際立つ機械の「存在」に立ち会っていくことになる。

この意味を剥奪された「存在」は、機械の閉回路の中に生まれている。通常、何らかの目的に供されるはずの機械が、意味を拒絶しあたかもそのブラックボックス自体を露呈しようとしているように見えなくもない。しかし、作品は、このようなメタファーを、常に戻るべき場所、すなわち機械の動く瞬間へと引き戻す。タムラ作品の真の可能性は、作品が解釈を拒み、かつ、誘発する、そのようなジレンマとともにあるのだ。

「ニュー・メディア ニュー・フェイス02」展リーフレットより

『美術手帖』2004年1月号「痙攣の美=笑い」展

企画・文=畠中実( NTTインターコミュニケーション・センター学芸員 )

(前略)タムラサトルの作品では、題名は「あるもの」の「ある動き、状態」をただ指示するのみです。タムラは、「それはそれ以外のなにものでもない」というトートロジーの中に、意味の付着を禁じ、判断停止を促します。たとえば作品、《バタバタ音をたてる二枚の布》は、モーターで駆動する二本の竿につけられた二枚の布が、まさしく「バタバタ」と音をたててゆっくり振られるだけの作品です。しかし、題名が指示するものと見えているものとの同一性とが「それ以外のなにものでもない」ゆえに、また、その機械的な反復による永久運動からもどこかナンセンスな「笑い」を催させます。

(前略)タムラサトルの作品では、題名は「あるもの」の「ある動き、状態」をただ指示するのみです。タムラは、「それはそれ以外のなにものでもない」というトートロジーの中に、意味の付着を禁じ、判断停止を促します。たとえば作品、《バタバタ音をたてる二枚の布》は、モーターで駆動する二本の竿につけられた二枚の布が、まさしく「バタバタ」と音をたててゆっくり振られるだけの作品です。しかし、題名が指示するものと見えているものとの同一性とが「それ以外のなにものでもない」ゆえに、また、その機械的な反復による永久運動からもどこかナンセンスな「笑い」を催させます。

これらの作品を前にしたとき、どうしようもなく誘発されてしまう「笑い」とはどういうものなのでしょうか。作品への判断停止を保留し、棚上げにする、いわば判断停止の真空状態を「笑い」という行為で代行しているのでしょうか。これらの作品は、反射的な反応としての「笑い」を引き起こすだけの、いわば「瞬間芸」のようなものではありません。それはむしろ「笑い」という真空状態からじわじわと意識を回復するようにして、これはいったい何であったのか、と問いはじめる「遅れ」を伴った作品なのだといえるでしょう。ブルトンのエロティックな含意すら漂泊し、ひたすら真空を作り出してしまう彼らの作品は、まさしく「笑い」としての「痙攣の美」といえるものなのではないでしょうか。

Art This Week 5.13-5.20 『ぴあ』 2002年5月20日

メディア・アートを学ぶ若者は急増しているのに、発表できる場が少ない。

メディア・アートを学ぶ若者は急増しているのに、発表できる場が少ない。

そんな矛盾した現状において、二回目を迎える本シリーズは貴重な機会といえるだろう。

今回選ばれた作家は4名。タムラサトルの空間に合わせて線路を設置したインスタレーションでは、轟音とともにクマが後退。ユーモアをまといながら、機械の動きそのものを表現している。(後略) 文:白坂ゆり

D-mail fromExhibition in Tokyo

『DREAM No.435』2002年6月号